Результаты исследований учащихся в проекте Вторая мировая война: различия между версиями

(→Результаты проведённого исследования) |

(→Вывод) |

||

| (не показано 17 промежуточных версий 2 участников) | |||

| Строка 4: | Строка 4: | ||

#[[Участник:Воронин Дмитрий|Воронин Дмитрий]] | #[[Участник:Воронин Дмитрий|Воронин Дмитрий]] | ||

#[[Участник:Светлана Иванова|Светлана Иванова]] | #[[Участник:Светлана Иванова|Светлана Иванова]] | ||

| + | |||

| + | Участники проекта: СССР | ||

==Тема исследования группы== | ==Тема исследования группы== | ||

| − | Крупнейшие военные операции СССР в годы Великой Отечественной войны | + | Крупнейшие военные операции и сражения СССР в годы Великой Отечественной войны |

== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)== | == Проблемный вопрос (вопрос для исследования)== | ||

| Строка 14: | Строка 16: | ||

==Цели исследования== | ==Цели исследования== | ||

| − | + | ||

| − | + | 1. Познакомиться с великими сражениями СССР против фашистской Германии. | |

| − | + | ||

| + | 2. Выяснить причины неудач Красной армии на начальном этапе войны. | ||

| + | |||

| + | 3. Охарактеризовать тактику военных операций Красной армии. | ||

==Результаты проведённого исследования== | ==Результаты проведённого исследования== | ||

| Строка 34: | Строка 39: | ||

1. Оборона Брестской крепости — оборонительные действия советского гарнизона крепости в городе Брест в июне-июле 1941 года в самом начале Великой Отечественной войны. Немецкое командование планировало захватить Брест и Брестскую крепость, расположенные на направлении главного удара группы армий «Центр», в первые часы войны. | 1. Оборона Брестской крепости — оборонительные действия советского гарнизона крепости в городе Брест в июне-июле 1941 года в самом начале Великой Отечественной войны. Немецкое командование планировало захватить Брест и Брестскую крепость, расположенные на направлении главного удара группы армий «Центр», в первые часы войны. | ||

| − | [[ | + | [[https://docs.google.com/presentation/d/1UEpJfMqNJRKJVF21dUC3oEMjgysDlRx_k_EXOCZrdxI/edit#slide=id.p10 Презентация по теме "Оборона Брестской крепости]] |

| − | + | 2. Битва за Ленинград. | |

| − | + | Би́тва за Ленинград— стратегическое сражение во время Великой Отечественной войны, с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года, развернувшееся в северо-западных районах России на подступах к Ленинграду. В ходе сражения советским войскам удалось удержать в своих руках Ленинград (несмотря на его блокаду), сковать под городом крупную группировку войск противника, не дав соединиться немецким и финским войскам, сохранить Балтийский флот. | |

| − | В | ||

| − | |||

| − | |||

| − | + | 2.1. Соотношение сил к началу блокады | |

| − | + | ||

| − | + | Наступление немецких войск на Ленинград началось 10 июля 1941 года с рубежа реки Великой. К этому времени на дальних юго-западных и северо-западных подступах к Ленинграду немецкое и финское командование имело 38 дивизий (32 пехотные, 3 танковые, 3 моторизованные), 1 кавалерийскую и 2 пехотные бригады. Им противостояли войска Северного фронта (командующий генерал-лейтенант М.М. Попов) в составе 7-й и 23-й армий (всего 8 дивизий) и Северо-Западный фронт (командующий генерал-майор П.П. Собенников) в составе 8-й, 11-й, 27-й армий (31 дивизия и 2 бригады), оборонявшихся на фронте длиною 455 км; в 22 дивизиях потери в личном составе и материальной части составляли свыше 50%. | |

| − | + | ||

| − | + | 2.2. Ход сражения | |

| − | + | ||

| − | + | Для усиления обороны юго-западных подступов к Ленинграду командование Северного фронта 6 июля образовало Лужскую оперативную группу, из состава которой к началу боевых действий прибыли 2 стрелковые дивизии, 1 дивизия народного ополчения, личный состав двух ленинградских военных училищ, отдельная горнострелковая бригада, особая артиллерийская группа. К 10 июля войска группы армий «Север» (генерал-фельдмаршал В. Лееб), имели превосходство над войсками Северо-Западного фронта: по пехоте — в 2,4; орудиям — в 4; минометам — в 5,8; танкам — в 1,2; самолетам — в 9,8 раза. | |

| − | + | ||

| − | + | [[Файл:Сохр.jpg|500px]] | |

| + | |||

| + | 1941 год | ||

| + | |||

| + | Вокруг Ленинграда создавалась система обороны, состоявшая из нескольких поясов. На ближних подступах к Ленинграду в юго-западном и южном направлениях строились Красногвардейский и Слуцко-Колпинский укрепленные районы, к северу от города совершенствовался Карельский укрепленный район. Возводился также пояс оборонительных сооружений по линии Петергоф (Петродворец), Пулково; создавались оборонительные сооружения и внутри Ленинграда. Помощь войскам в строительстве рубежей обороны оказывало гражданское население. В короткий срок были сформированы 10 дивизий народного ополчения и десятки партизанских отрядов. Из города были эвакуированы дети, часть заводского и фабричного оборудования, культурных ценностей. Оставшаяся в городе промышленность перестроилась на производство и ремонт вооружения. | ||

| + | |||

| + | Преодолев сопротивление советских войск в Прибалтике, враг вторгся в пределы Ленинградской области. Немецкие войска 5 июля овладели городом Остров, а 9 — Псковом. 10 июля 1941 года развернулось наступление противника на юго-западных и северных подступах к Ленинграду. Почти одновременно враг нанес удары на лужском, новгородском и старорусском направлениях, в Эстонии, на петрозаводском и олонецком направлениях. В последней декаде июля противник вышел на рубеж рек Нарва, Луга, Мшага, где вынужден был перейти к обороне и произвести перегруппировку. На Карельском перешейке с 31 июля советские войска вели оборонительные бои с наступающими финскими войсками и к 1 сентября остановили их на рубеже государственной границы 1939 года. На олонецком, петрозаводском и свирском направлениях наземные войска при поддержке Ладожской военной флотилии (командующий с августа капитан первого ранга, с сентября контр-адмирал Б.В. Хорошхин, с октября 1941 — капитан первого ранга В.С. Чероков), ведя с 10 июля упорные бои, к концу сентября остановили противника на рубеже реки Свирь. | ||

| + | |||

| + | В августе развернулись бои на ближних подступах к Ленинграду. С 8 августа противник перешел в наступление на красногвардейском направлении. 16 августа был оставлен Кингисепп, к 21 августа противник вышел к Красногвардейскому укрепленному району, пытаясь обойти его с юго-востока и ворваться в Ленинград, но его атаки были отражены. С 22 августа по 7 сентября велись бои на ораниенбаумском направлении. Враг был остановлен северо-восточнее Копорья. | ||

| + | |||

| + | Главное командование Северо-Западного направления с командованием Ленинградского фронта, а Северо-Западный фронт подчинил непосредственно Ставке Верховного главнокомандования. Враг начал наступление вдоль шоссе Москва-Ленинград и 25 августа захватил Любань, 29 августа Тосно, 30 августа вышел на реку Неву и перерезал железные дороги, связывающие Ленинград со страной. С 30 августа по 9 сентября велись бои в районе Красногвардейска. Прорвавшись 8 сентября через станцию Мгу на Шлиссельбург, немецкие войска отрезали Ленинград от суши. Началась блокада города. Сообщение поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Подвоз всего необходимого войскам, населению и промышленности резко сократился. С 4 сентября 1941 года противник начал артиллерийский обстрел города и систематические налеты авиации. | ||

| + | |||

| + | Во второй половине ноября была проложена автомобильная дорога по льду Ладожского озера, по которой подвозились боеприпасы, вооружение, продовольствие, медикаменты, топливо, а из Ленинграда эвакуировались больные, раненые, нетрудоспособные. В ноябре 1941 — апреле 1942 года было эвакуировано 550 тысяч человек. С началом работы Ладожской трассы хлебный паек в городе стал постепенно увеличиваться. | ||

| + | |||

| + | [[Файл:Вт.jpg|500px]] | ||

| + | |||

| + | 1942-1943 годы | ||

| + | |||

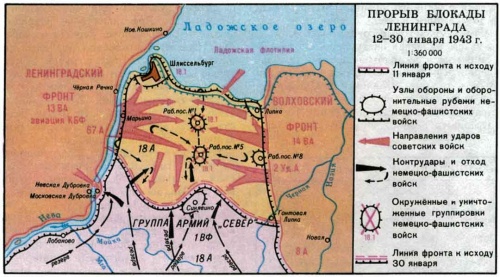

| + | Попытки деблокады Ленинграда в 1942 году сорвались из-за недостатка сил и средств, недочетов в организации наступления. Успешное контрнаступление советских войск зимой 1942-1943 года под Сталинградом оттянуло часть вражеских сил из района Ленинграда и создало благоприятную обстановку для его деблокады. 12-30 января 1943 года войска 67-й армии Ленинградского фронта (командующий Л.А. Говоров), 2-й ударной и части сил 8-й армий Волховского фронта (создан 17 декабря 1941, командующий К.А. Мерецков) при поддержке авиации дальнего действия, артиллерии и авиации Балтийского флота встречными ударами в узком выступе между Шлиссельбургом и Синявином (южнее Ладожского озера) разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Через образовавшийся коридор (шириной 8-10 км) в течение 17 суток были проложены железная дорога и автомобильная трасса, но полностью проблема снабжения города еще не была решена: станция Мга на железнодорожной линии Ленинград—Волхов оставалась в руках врага, дороги в освобожденной полосе находились под постоянным обстрелом вражеской артиллерии. | ||

| + | |||

| + | Снятие блокады и освобождение Ленинграда | ||

| + | |||

| + | Лишь в начале 1944 года наступательная операция советских войск под Ленинградом и Новгородом завершилась снятием блокады Ленинграда. В июне-августе 1944 в ходе Выборгской и Свирско-Петрозаводской операции были разбиты финские войска и снята угроза Ленинграду с севера. Советские войска в битве за Ленинград оттянули на себя до 15-20% вражеских сил на Восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 немецких дивизий. Воины и жители города показали образцы героизма и самоотверженной преданности Родине. | ||

| + | Сотни тысяч воинов удостоились правительственных наград, сотни получили звание Героя Советского Союза, из них пятеро дважды: А.Е. Мазуренко, П.А. Покрышев, В.И. Раков, Н.Г. Степанян, Н.В. Челноков. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда»; 26 января 1945 года Ленинград был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы в Великой Отечественной войне Ленинграду было присвоено почетное звание город-герой. | ||

| + | |||

| + | [[Файл:Прорыв.jpg|500px]] | ||

| + | |||

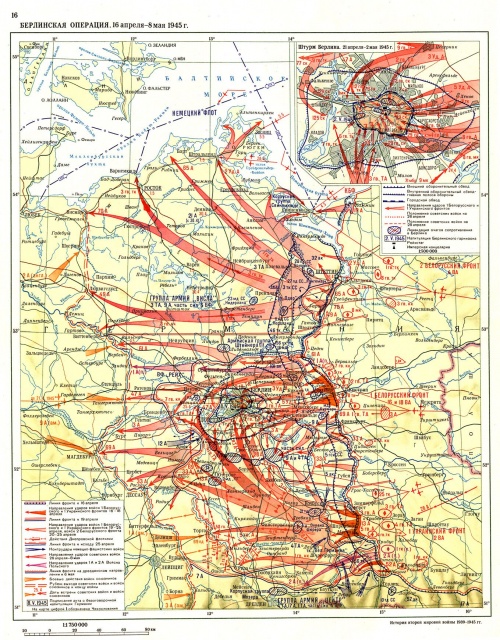

| + | 3. Берлинская операция | ||

| + | |||

| + | Берлинская операция - наступательная операция 1-го Белорусского (маршал Г.К. Жуков), 2-го Белорусского (маршал К.К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (маршал И.С. Конев) фронтов по взятию Берлина и разгрому защищавшей его группировки 16 апреля — 2 мая 1945 г. (Вторая мировая война, 1939—1945). На Берлинском направлении Красной Армии противостояла крупная группировка в составе группы армий «Висла» (генералы Г. Хейнрици, затем К. Типпельскирх) и «Центр» (фельдмаршал Ф. Шёрнер). | ||

| + | |||

| + | [[Файл:Берлин.jpg|500px]] | ||

| + | |||

| + | [[https://docs.google.com/presentation/d/1Ctsvk0aNWow6qzBcqkGw0jHyOImYnirh076SnkPv5yA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 Презентация "Берлинская операция"]] | ||

==Вывод== | ==Вывод== | ||

| − | + | ||

| + | Великая Отечественная война закончилась полной победой СССР. На советско-германском фронте были разгромлены главные силы гитлеровского вермахта. | ||

| + | Грозные события четырехлетней войны все дальше уходят в прошлое. Но время не властно над людскими сердцами. В них живет, и всегда будет жить слава героических дел советского народа и его Вооруженных Сил, память о подвиге и мужестве тех, кто отстоял свою Родину, спас мир от фашистского порабощения | ||

==Полезные ресурсы== | ==Полезные ресурсы== | ||

Текущая версия на 19:55, 9 декабря 2015

Содержание

Авторы и участники проекта

Участники проекта: СССР

Тема исследования группы

Крупнейшие военные операции и сражения СССР в годы Великой Отечественной войны

Проблемный вопрос (вопрос для исследования)

Какие крупные победы были одержаны СССР?

Гипотеза исследования

Цели исследования

1. Познакомиться с великими сражениями СССР против фашистской Германии.

2. Выяснить причины неудач Красной армии на начальном этапе войны.

3. Охарактеризовать тактику военных операций Красной армии.

Результаты проведённого исследования

Военно-политическая обстановка перед войной

Усилия СССР в 1930-е годы по созданию системы коллективной безопасности не увенчались успехом. Пакт о ненападении с Германией (август 1939) кардинальным образом изменил соотношение сил на мировой политической арене, из потенциального противника СССР превратился в союзника Германии. Подписанные при заключении в сентябре 1939 года договора о дружбе и границе с Германией секретные протоколы были несовместимы с нормами международного права, подрывали престиж страны. Обороноспособность страны была подорвана проводившейся тоталитарным режимом социально-экономической политикой, массовыми репрессиями, охватившими и военные кадры, а также крупными просчетами в военном строительстве, в определении вероятных сроков начала войны, главная вина в чем ложится на И.В. Сталина и его ближайшее окружение.

Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз

Германские войска начали вторжение в СССР в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Города, транспортные узлы, военные объекты западных районов страны подверглись бомбардировке и артиллерийскому обстрелу, вслед за этим советскую границу перешли сухопутные войска. Первый удар приняли на себя пограничники. Их сопротивление не могло задержать немцев, так как на заставах имелось лишь стрелковое оружие и пулеметы. Армейские части СССР были застигнуты врасплох. Директива наркома обороны о приведении войск в боевую готовность была отдана лишь ночью с 21 на 22 июня и не успела дойти по назначению. Во многих частях красноармейцы не имели патронов, самолеты стояли на аэродромах без горючего и боеприпасов. В первый же день Красная Армия потеряла 1200 самолетов, из них даже 800 не успели подняться в воздух. К концу первого дня войны неприятель продвинулся на 20-50 км вглубь советской территории. В 12 часов дня 22 июня с радиообращением к гражданам СССР выступил Народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов.

Основные операции и сражения Великой Отечественной войны

1. Оборона Брестской крепости — оборонительные действия советского гарнизона крепости в городе Брест в июне-июле 1941 года в самом начале Великой Отечественной войны. Немецкое командование планировало захватить Брест и Брестскую крепость, расположенные на направлении главного удара группы армий «Центр», в первые часы войны.

[Презентация по теме "Оборона Брестской крепости]

2. Битва за Ленинград.

Би́тва за Ленинград— стратегическое сражение во время Великой Отечественной войны, с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года, развернувшееся в северо-западных районах России на подступах к Ленинграду. В ходе сражения советским войскам удалось удержать в своих руках Ленинград (несмотря на его блокаду), сковать под городом крупную группировку войск противника, не дав соединиться немецким и финским войскам, сохранить Балтийский флот.

2.1. Соотношение сил к началу блокады

Наступление немецких войск на Ленинград началось 10 июля 1941 года с рубежа реки Великой. К этому времени на дальних юго-западных и северо-западных подступах к Ленинграду немецкое и финское командование имело 38 дивизий (32 пехотные, 3 танковые, 3 моторизованные), 1 кавалерийскую и 2 пехотные бригады. Им противостояли войска Северного фронта (командующий генерал-лейтенант М.М. Попов) в составе 7-й и 23-й армий (всего 8 дивизий) и Северо-Западный фронт (командующий генерал-майор П.П. Собенников) в составе 8-й, 11-й, 27-й армий (31 дивизия и 2 бригады), оборонявшихся на фронте длиною 455 км; в 22 дивизиях потери в личном составе и материальной части составляли свыше 50%.

2.2. Ход сражения

Для усиления обороны юго-западных подступов к Ленинграду командование Северного фронта 6 июля образовало Лужскую оперативную группу, из состава которой к началу боевых действий прибыли 2 стрелковые дивизии, 1 дивизия народного ополчения, личный состав двух ленинградских военных училищ, отдельная горнострелковая бригада, особая артиллерийская группа. К 10 июля войска группы армий «Север» (генерал-фельдмаршал В. Лееб), имели превосходство над войсками Северо-Западного фронта: по пехоте — в 2,4; орудиям — в 4; минометам — в 5,8; танкам — в 1,2; самолетам — в 9,8 раза.

1941 год

Вокруг Ленинграда создавалась система обороны, состоявшая из нескольких поясов. На ближних подступах к Ленинграду в юго-западном и южном направлениях строились Красногвардейский и Слуцко-Колпинский укрепленные районы, к северу от города совершенствовался Карельский укрепленный район. Возводился также пояс оборонительных сооружений по линии Петергоф (Петродворец), Пулково; создавались оборонительные сооружения и внутри Ленинграда. Помощь войскам в строительстве рубежей обороны оказывало гражданское население. В короткий срок были сформированы 10 дивизий народного ополчения и десятки партизанских отрядов. Из города были эвакуированы дети, часть заводского и фабричного оборудования, культурных ценностей. Оставшаяся в городе промышленность перестроилась на производство и ремонт вооружения.

Преодолев сопротивление советских войск в Прибалтике, враг вторгся в пределы Ленинградской области. Немецкие войска 5 июля овладели городом Остров, а 9 — Псковом. 10 июля 1941 года развернулось наступление противника на юго-западных и северных подступах к Ленинграду. Почти одновременно враг нанес удары на лужском, новгородском и старорусском направлениях, в Эстонии, на петрозаводском и олонецком направлениях. В последней декаде июля противник вышел на рубеж рек Нарва, Луга, Мшага, где вынужден был перейти к обороне и произвести перегруппировку. На Карельском перешейке с 31 июля советские войска вели оборонительные бои с наступающими финскими войсками и к 1 сентября остановили их на рубеже государственной границы 1939 года. На олонецком, петрозаводском и свирском направлениях наземные войска при поддержке Ладожской военной флотилии (командующий с августа капитан первого ранга, с сентября контр-адмирал Б.В. Хорошхин, с октября 1941 — капитан первого ранга В.С. Чероков), ведя с 10 июля упорные бои, к концу сентября остановили противника на рубеже реки Свирь.

В августе развернулись бои на ближних подступах к Ленинграду. С 8 августа противник перешел в наступление на красногвардейском направлении. 16 августа был оставлен Кингисепп, к 21 августа противник вышел к Красногвардейскому укрепленному району, пытаясь обойти его с юго-востока и ворваться в Ленинград, но его атаки были отражены. С 22 августа по 7 сентября велись бои на ораниенбаумском направлении. Враг был остановлен северо-восточнее Копорья.

Главное командование Северо-Западного направления с командованием Ленинградского фронта, а Северо-Западный фронт подчинил непосредственно Ставке Верховного главнокомандования. Враг начал наступление вдоль шоссе Москва-Ленинград и 25 августа захватил Любань, 29 августа Тосно, 30 августа вышел на реку Неву и перерезал железные дороги, связывающие Ленинград со страной. С 30 августа по 9 сентября велись бои в районе Красногвардейска. Прорвавшись 8 сентября через станцию Мгу на Шлиссельбург, немецкие войска отрезали Ленинград от суши. Началась блокада города. Сообщение поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Подвоз всего необходимого войскам, населению и промышленности резко сократился. С 4 сентября 1941 года противник начал артиллерийский обстрел города и систематические налеты авиации.

Во второй половине ноября была проложена автомобильная дорога по льду Ладожского озера, по которой подвозились боеприпасы, вооружение, продовольствие, медикаменты, топливо, а из Ленинграда эвакуировались больные, раненые, нетрудоспособные. В ноябре 1941 — апреле 1942 года было эвакуировано 550 тысяч человек. С началом работы Ладожской трассы хлебный паек в городе стал постепенно увеличиваться.

1942-1943 годы

Попытки деблокады Ленинграда в 1942 году сорвались из-за недостатка сил и средств, недочетов в организации наступления. Успешное контрнаступление советских войск зимой 1942-1943 года под Сталинградом оттянуло часть вражеских сил из района Ленинграда и создало благоприятную обстановку для его деблокады. 12-30 января 1943 года войска 67-й армии Ленинградского фронта (командующий Л.А. Говоров), 2-й ударной и части сил 8-й армий Волховского фронта (создан 17 декабря 1941, командующий К.А. Мерецков) при поддержке авиации дальнего действия, артиллерии и авиации Балтийского флота встречными ударами в узком выступе между Шлиссельбургом и Синявином (южнее Ладожского озера) разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Через образовавшийся коридор (шириной 8-10 км) в течение 17 суток были проложены железная дорога и автомобильная трасса, но полностью проблема снабжения города еще не была решена: станция Мга на железнодорожной линии Ленинград—Волхов оставалась в руках врага, дороги в освобожденной полосе находились под постоянным обстрелом вражеской артиллерии.

Снятие блокады и освобождение Ленинграда

Лишь в начале 1944 года наступательная операция советских войск под Ленинградом и Новгородом завершилась снятием блокады Ленинграда. В июне-августе 1944 в ходе Выборгской и Свирско-Петрозаводской операции были разбиты финские войска и снята угроза Ленинграду с севера. Советские войска в битве за Ленинград оттянули на себя до 15-20% вражеских сил на Восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 немецких дивизий. Воины и жители города показали образцы героизма и самоотверженной преданности Родине. Сотни тысяч воинов удостоились правительственных наград, сотни получили звание Героя Советского Союза, из них пятеро дважды: А.Е. Мазуренко, П.А. Покрышев, В.И. Раков, Н.Г. Степанян, Н.В. Челноков. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда»; 26 января 1945 года Ленинград был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы в Великой Отечественной войне Ленинграду было присвоено почетное звание город-герой.

3. Берлинская операция

Берлинская операция - наступательная операция 1-го Белорусского (маршал Г.К. Жуков), 2-го Белорусского (маршал К.К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (маршал И.С. Конев) фронтов по взятию Берлина и разгрому защищавшей его группировки 16 апреля — 2 мая 1945 г. (Вторая мировая война, 1939—1945). На Берлинском направлении Красной Армии противостояла крупная группировка в составе группы армий «Висла» (генералы Г. Хейнрици, затем К. Типпельскирх) и «Центр» (фельдмаршал Ф. Шёрнер).

[Презентация "Берлинская операция"]

Вывод

Великая Отечественная война закончилась полной победой СССР. На советско-германском фронте были разгромлены главные силы гитлеровского вермахта. Грозные события четырехлетней войны все дальше уходят в прошлое. Но время не властно над людскими сердцами. В них живет, и всегда будет жить слава героических дел советского народа и его Вооруженных Сил, память о подвиге и мужестве тех, кто отстоял свою Родину, спас мир от фашистского порабощения

Полезные ресурсы

[Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX век: Учеб. кн. Для 9 кл. общеобразоват. Учреждений. — М.: Просвещение, 1995. — 366 с.: карт. — ISBN 5-09-006866-6] [Учебник по истории России 9-11 класс]